そう語るのは、巨匠 副住職(30)である

彼のこだわりは火渡り行事でも発揮される

ではその仕事ぶりに注目していこう。

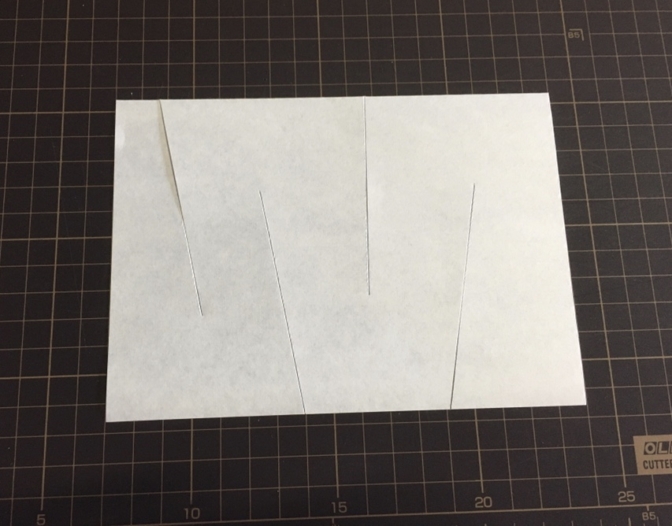

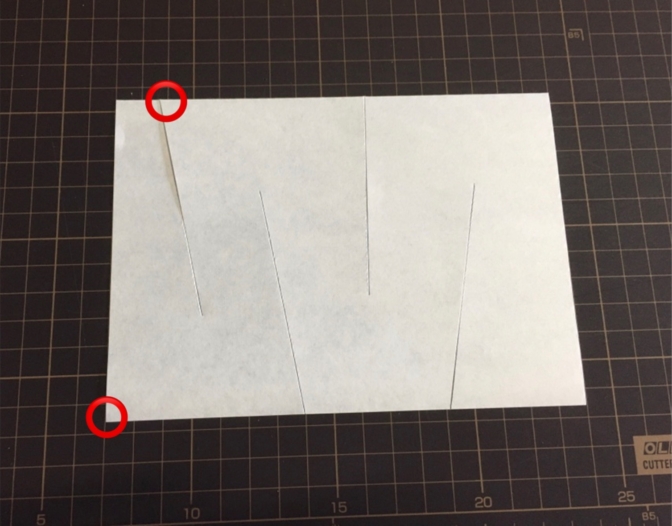

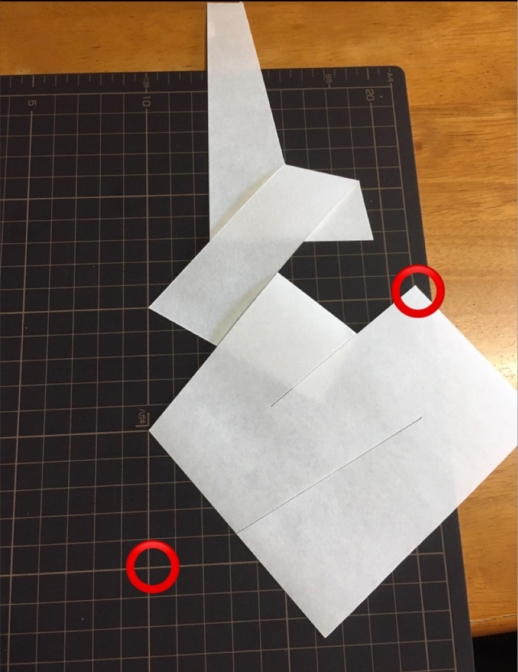

今回は、吊幣(つりべい)を作るようだ

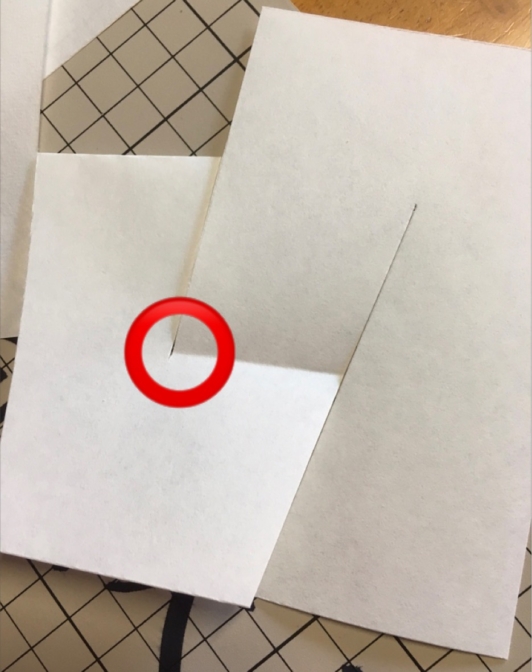

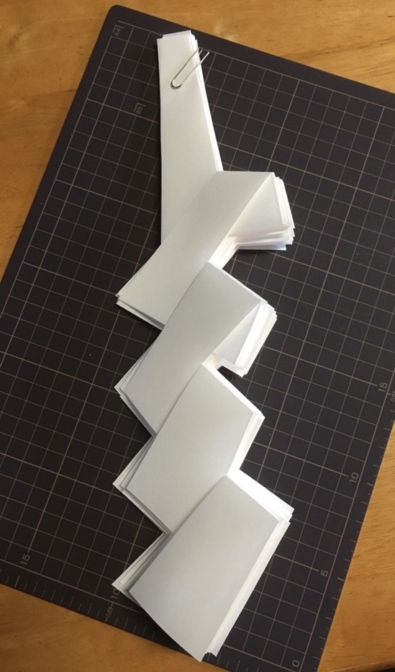

こんな感じに切った紙を

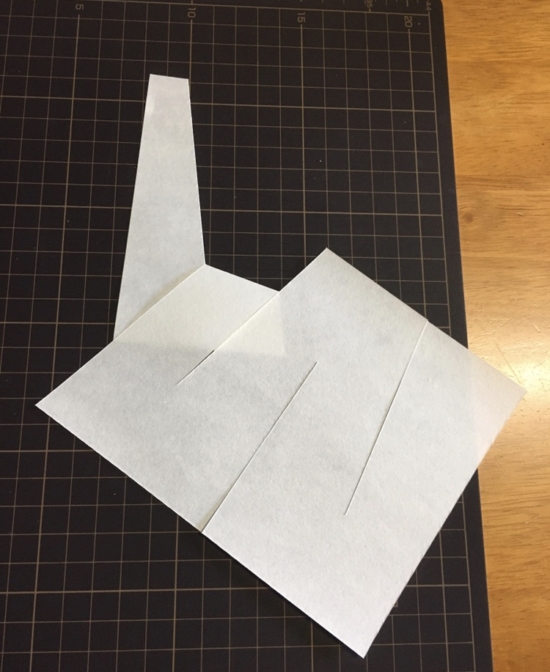

⭕️のところまで折っていきます

こうなったら次は

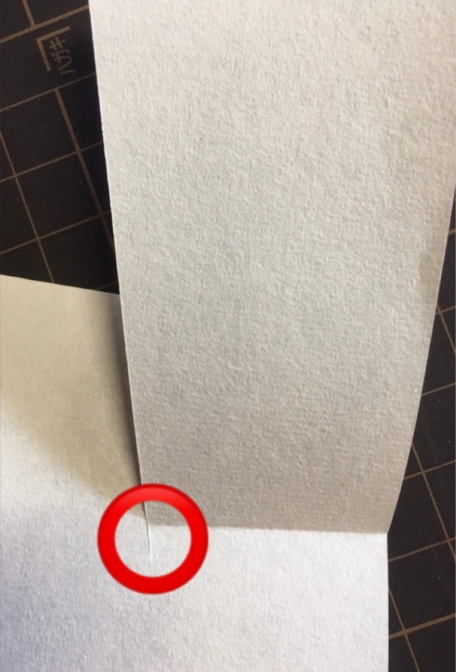

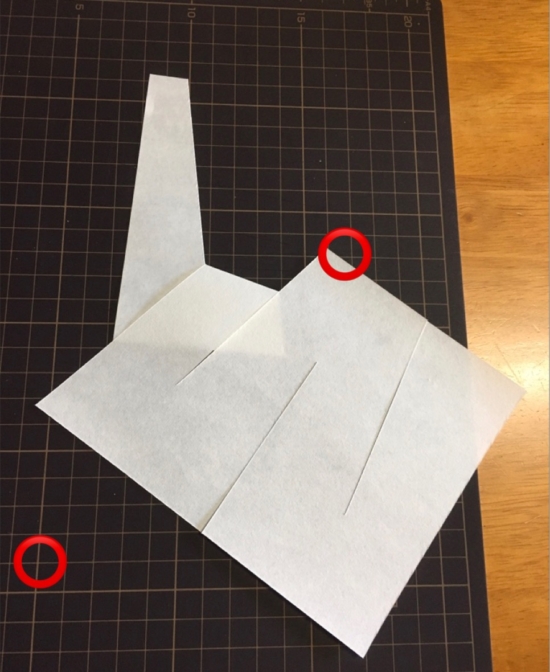

上の⭕️を下の⭕️まで折ります

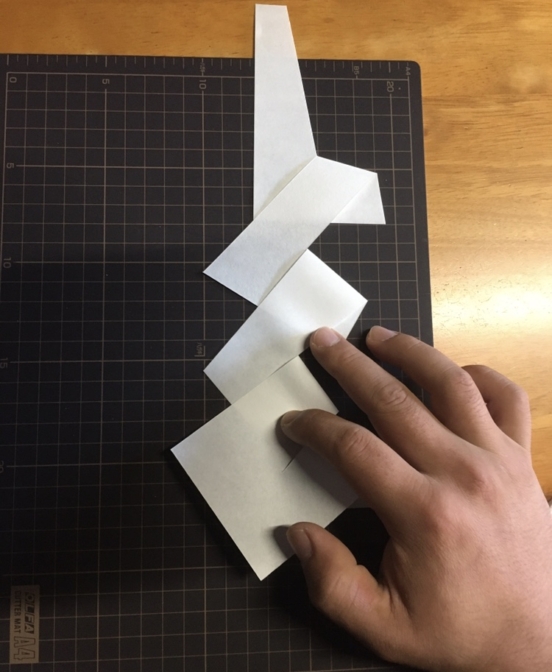

こんな感じになると次に

また同じように上の⭕️から下の⭕️に向けて折ります

この時の注意点は切れ目いっぱいまで折らない事!

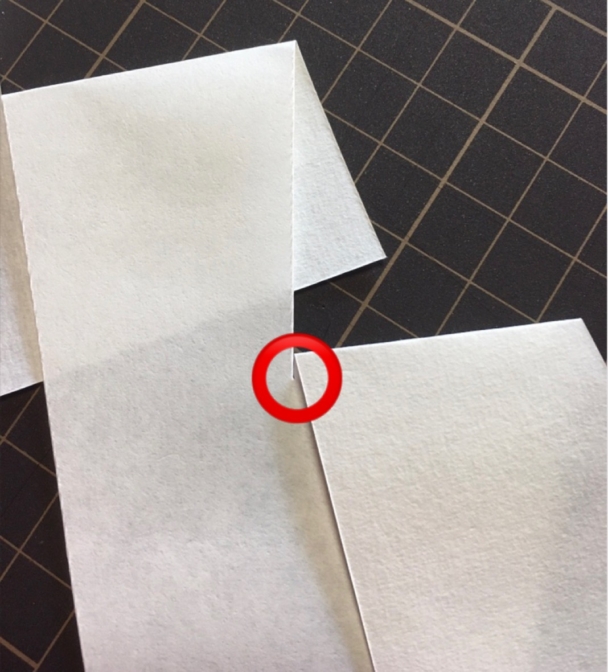

なので

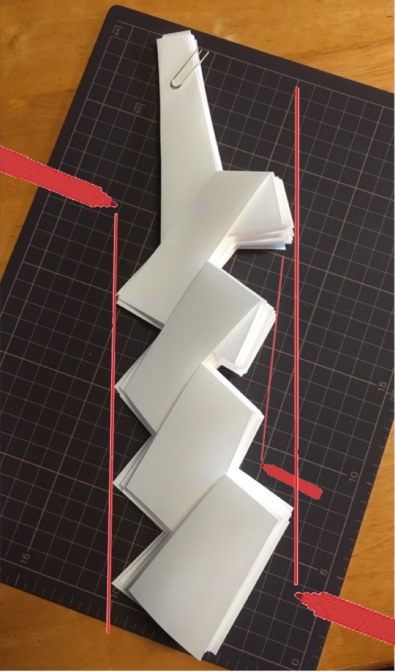

⭕️を見たら分かると思いますが

切り目いっぱいまで折ってない事が分かります。

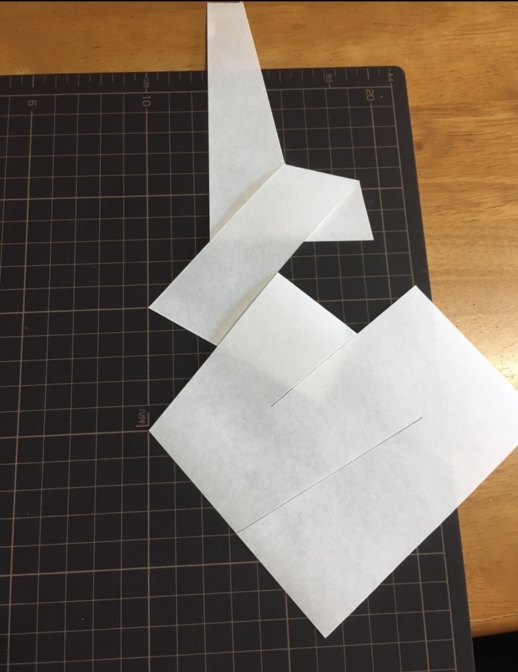

開いてみると

切り目の最後と折り目の場所が違う事が分かると思います。

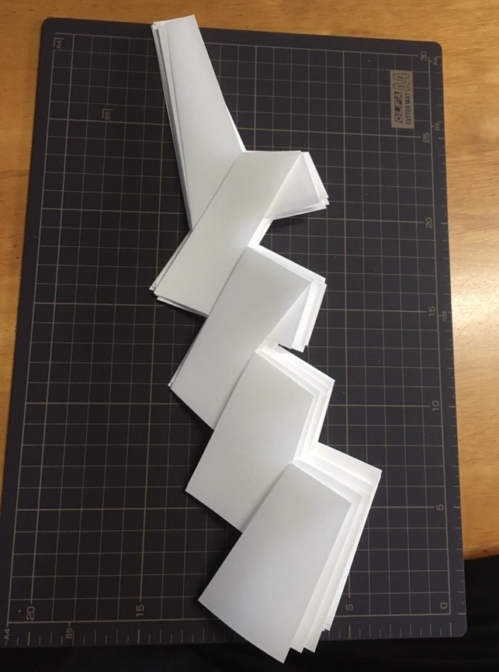

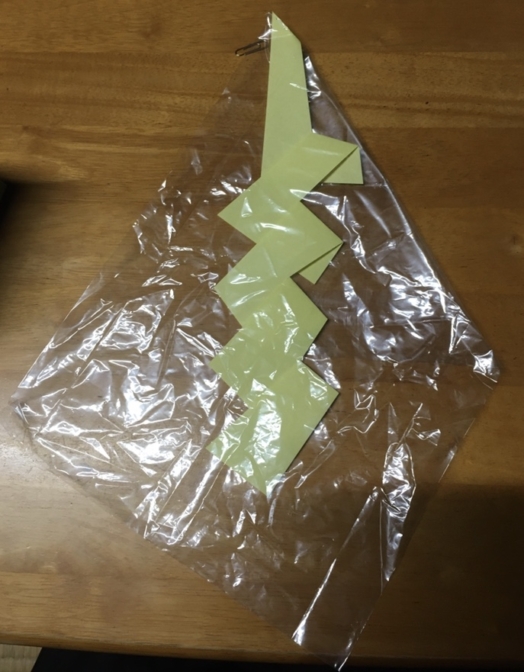

それで完成したものが

コチラ

多少ズレはありますが、ほぼ同じ感じでできています。

こだわりの部分は

基本、平行でぶら下げても

まっすぐな形になるようにすることが

こだわりの部分です!

また、左側のギザギザの山の部分は5センチ間隔になってます

この5センチ間隔が僕が吊弊を作る時に

編み出したキレイに見える黄金比なのです。

あと、弊自身も真っ直ぐな形に整えるのもこだわりです。

また、当日の天気が何とかなるように

簡単です。

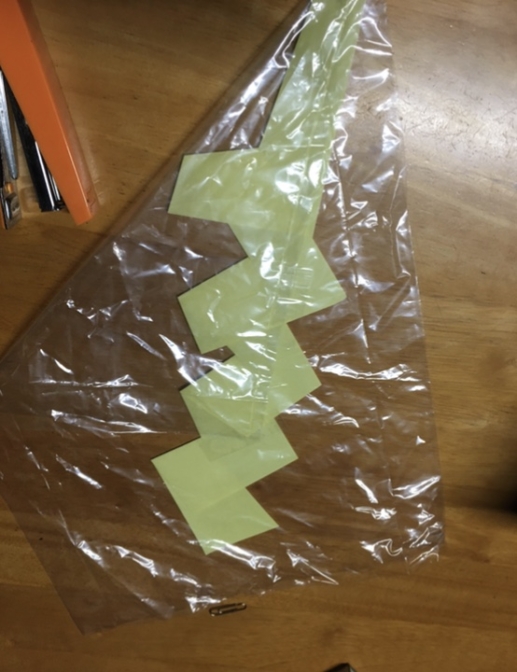

弊を荒縄に吊るすから

吊弊なので

袋に入れて

斜め45度にして

裏返して

先の部分をホッチキスで止めて

弊の半分くらいのところまで

袋を折って

2箇所くらいにセロハンテープを貼り付けて

完成❗️

形がてるてる坊主の下の部分に似ているので

てるてる坊主作戦と勝手に言っています。

当日この幣は皆様がご自由に持って帰る事ができます‼︎

また、袋に入れてあるので濡れても大丈夫ですが、

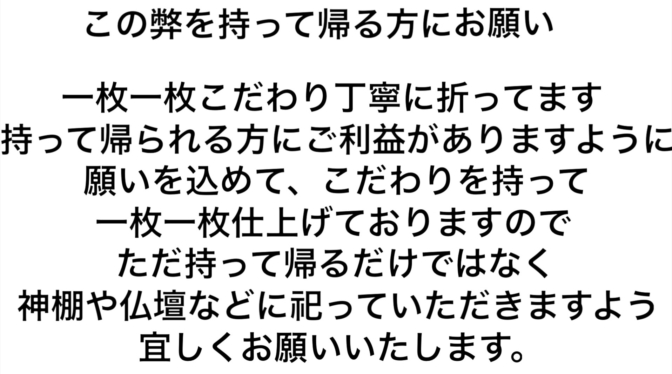

ここで皆様へお願い

皆様よろしくお願いします^_^

着々と火渡りの準備が進んでいますが

まだまだ、バタバタしております。

しかし、当日に皆様に会える事を楽しみに頑張ってまいりますので

11月20日(日)10時の当院の火渡りに是非お越しくださいませ♪

以上

最後までお読みいただきありがとうございました。

素材 いらすとや様 ありがとうございました。